|

Tout qui s'intéresse à Cointe doit

lire l'ouvrage de Pol SCHURGERS, « Cointe au fil

du temps » (2006).

|

Au

Moyen-Âge, les collines situées au sud-ouest de Liège, sur

la rive gauche de la Meuse, sont couvertes d’une épaisse

forêt qu’on appelle la forêt d’Avroy (Le mot

« Avreû », en dialecte wallon, viendrait du

latin « arboretum », lieu couvert d’arbres).

C'est

dans ces « bois d'Avroy » que les princes-évêques de Liège

aiment chasser le gibier à plumes, le lièvre, le renard et

même le sanglier. La rue du Bois-l'Évêque nous rappelle

cette circonstance.

Au

pied de la colline de Cointe, le quartier des Guillemins

s’est développé dès le XIIIe siècle, non loin de celui de

Sainte-Véronique. Le premier tire son nom d’un couvent

fondé dès 1287 par les Guillemites, ordre religieux voué à

saint Guillaume de Malavalle ; le second a pour

origine une église fondée au XIe siècle et consacrée à

sainte Vérone, patronne des lavandières.

Dans ces quartiers, passe le Grand Jonckeu (du bas-latin

signifiant « planté de joncs »), artère

importante qui relie le bas de Saint-Gillles à Fragnée. On

connaît l’existence, au XVe siècle, de chemins qui partent

de ce Grand Jonckeu (du côté de la rue Varin) pour gagner

le plateau Saint-Gilles.

Ces chemins passent par « Quinte », hameau très peu peuplé

dans la forêt d’Avroy.

Selon certaines sources, « Quinte » (devenu « Cointe

») serait issu d’un mot latin signifiant « banlieue ».

Selon d’autres, il s’agirait, en ancien français, d’un

terme évoquant le calme, la joliesse.

SÉRIE

1 : la chapelle Saint-Maur.

|

|

La chapelle

Saint-Maur de Cointe en 2007.

L'actuelle rue Saint-Maur

serait-elle le vestige d'un des chemins évoqués

ci-dessus ? En tout cas, c'est là qu'on signale

la présence, dès 1402, d'un oratoire construit

en l'honneur de la Vierge et de l'apôtre saint

Mathieu, mais mieux connu sous le nom d'ermitage

de Fragnée. Cet oratoire se trouve sur la

paroisse de Sainte-Véronique, qui dépend de l'abbaye

de Saint-Laurent.

|

Ce

sont d'ailleurs les moines bénédictins de Saint-Laurent,

au XVIe siècle, qui placent l'ermitage sous le patronage

de saint Maur.

Le saint Maur en

question est en réalité saint Mort,

l'orthographe ayant évolué vers un nom plus

facile à porter, probablement par analogie au

saint Maur du VIe siècle, disciple de saint

Benoît à Rome, envoyé en Gaule où il fonde

l'abbaye de Glanfeuil, le premier monastère

d'Anjou.

Au VIIe siècle, une

femme pieuse d'Andenne accouche d'un enfant

mort-né. Elle le présente sur l'autel de

Notre-Dame de la Vignette (l'actuelle église

Saint-Mort à Huy), et le miracle se produit :

le nourrisson s'agite et revient à la vie !

À son baptême, il

reçoit le prénom de Mort, en souvenir du

prodige de sa naissance. Adulte, il se met à

vivre en ermite dans les bois, consacrant son

existence à prier et secrourir les déshérités.

La légende raconte qu'il est proche de sainte

Begge, grand-mère de Charles Martel et

fondatrice du monastère d'Andenne.

Quand l'ermite est

assassiné par des brigands, les habitants

d'Andenne disposent son corps sur un chariot

pour lui donner une sépulture près de leur

église, mais les chevaux, guidés par la

volonté divine, ramènent la dépouille à Huy,

dans l'église où a eu lieu sa résurrection !

Saint Mort devient

l'objet d'un véritable culte qui attire les

pélerins ; on le prie pour guérir les maux de

dents, les problèmes de jambes et les maladies

d'enfants.

|

L'édifice actuel date de 1673, si l'on en croit le

millésime visible sur la façade. Il constitue probablement

le plus ancien bâtiment de Cointe.

À

la suite de la Révolution liégeoise et du rattachement à

la France, la chapelle est désacralisée et vendue.

Différents particuliers acquièrement successivement le

bien, jusqu'à ce que son propriétaire, en 1911, en fasse

don à la fabrique d'église Notre-Dame de Lourdes (telle

est , depuis 1910, l'appellation de la paroisse de

Cointe).

Au

début du XXe siècle, nombreux sont toujours les pélerins

qui se rendent à la chapelle Saint-Maur pour prier ou

déposer des ex-voto en remerciement de grâces obtenues ;

cannes et béquilles sont abandonnées sur place pour

témoigner des guérisons accordées. On parle même d'une

source miraculeuse dont l'eau sert à lotionner les bras et

jambes malades ! Cette ferveur religieuse s'accompagne

s'accompagne du commerce habituel : boissons, nourriture,

flacons d'eau bénite...

C'est

en 1969 que la chapelle est à nouveau désacralisée et

achetée par la commune. Elle est fort délabrée, vingt ans

plus tard, quand le comité de quartier réussit à la faire

classer comme monument historique.

En 1996-97, d'importants travaux

de restauration ont lieu grâce notamment à

l'ASBL Chapelle Saint-Maur.

Le bâtiment revit en accueillant

les réunions de diverses associations locales,

des expositions, des récitals, des

conférences...

|

|

|

SÉRIE

2 : le hameau de Cointe à ses débuts.

La

vue aérienne ci-dessous, obtenue grâce à Bing

Maps de

Windows, permet de visualiser certains des endroits qui

seront cités par la suite : 1. le boulevard Gustave

Kleyer, 2. l'avenue de l'Observatoire, 3. le complexe du

Chanmurly, 4. la place du Batty, 5. La rue du Chéra, 6. le

parc privé, 7. l'avenue de Cointe, 8. l'observatoire

d'astronomie.

|

|

Le moulin à vent de Cointe

en 1735 (gravure de Remacle Le Loup).

L'artiste a dessiné des ailes délabrées ; la

légende veut que ce moulin n'ait jamais

fonctionné, une tempête l'ayant endommagé

avant même qu'il ne commence à servir !

Au XVIIIe siècle, le plateau de

Cointe n'est pratiquement pas peuplé. Sur la

carte de Ferraris (carte militaire des Pays-Bas

autrichiens établie à la fin du XVIIe siècle par

le comte Joseph de Ferraris), n'y figurent que

six maisons.

|

L'endroit

est essentiellement champêtre, couvert de bois et de

prairies, avec des vignobles sur les pentes méridionales

descendant vers Sclessin (l'actuelle rue de Bourgogne

rappelle bien sûr ces cultures d'antan). Les quelques

premières maisons sont situées à l'emplacement de

l'actuelle place du Batty.

C'est

à la fin du XIXe siècle que le hameau commence à se

développer, quand sont créés le parc privé et

l'observatoire d'astronomie.

SÉRIE

3 : le parc privé.

Le

parc privé de Cointe est créé dès 1876 sur un domaine

appartenant à la famille HAUZEUR, riches industriels ayant

contribué, dès le début du XIXe siècle, au développement

économique de la région de Sclessin.

Ce

domaine privé permet aux bourgeois de l'époque de faire

construire leurs belles villas dans un environnement

verdoyant, paisible. La photo colorisée ci-dessous, datant

de l'extrême fin du XIXe siècle, nous montre le parc

encore peu bâti, avec du bétail paissant dans de vastes

prairies aujourd'hui urbanisées. Dans le fond, on aperçoit

les bâtiments de l'observatoire astronomique, récemment

inaugurés ; à droite, il s'agit de la villa « Les Tamaris

», séparée par un étang de serres où l'on cultive des

orchidées :

| |

|

| |

Quelques villas dans

le parc privé de Cointe. Cartes postales datées

de 1903 et 1911.

|

|

|

|

|

|

Une allée du parc en

2007.

|

|

La villa « L'aube »,

réalisée en 1903 (et habitée à l'époque) par

l'architecte Serrurier-Bovy, précurseur liégeois

de l'Art nouveau.

|

| |

|

|

|

|

|

|

La principale voie

d'accès au parc privé est l'avenue de Cointe,

coupée en son milieu par un rond-point autour

d'un étang. Voici l'endroit vers 1912 et en

2007. A l'arrière-plan, on distingue le couvent

des Filles de la Croix, devenu le Chanmurly (on

en reparlera plus loin).

|

SÉRIE

4 : l'observatoire d'astronomie.

|

|

|

L'observatoire vu du

ciel grâce à Bing Maps de Windows

|

|

|

C’est François Folie,

administrateur de l’université de Liège, qui

acquiert dans le parc privé, en 1880, un terrain

appartenant à la famille Hauzeur. La

construction du complexe scientifique est

réalisée en 1881-82 selon les plans de

l’architecte liégeois Lambert Noppius, à qui

l’on doit aussi les instituts de zoologie (quai

Van Beneden), d’anatomie (rue des Pitteurs) et

de botanique (dans le jardin du même nom).

Les bâtiments de

l’observatoire à la charnière des XIXe et XXe

siècles, avec la tour crénelée évoquant un

château médiéval. Les bâtiments de

l’observatoire à la charnière des XIXe et XXe

siècles, avec la tour crénelée évoquant un

château médiéval.

|

|

|

|

Cette vue aérienne de

la fin des années 1930 nous montre

l’observatoire (1) dans un environnement encore

fort champêtre. Même les rues du Chéra (2) et du

Puits (3) sont peu urbanisées. Remarquez à

l’arrière-plan les usines sidérurgiques de la

vallée mosane. À la création de l’institut

d’astrophysique, certains ont d’ailleurs mis en

doute l’utilité de faire de telles observations

au milieu des fumées de l’industrie locale.

|

|

|

|

|

|

L'observatoire au

début du XXe siècle, près de l'étang du parc

privé.

|

|

Le même endroit en

mai 2007. On devine les bâtiments à travers les

feuillages.

|

|

|

|

|

|

L'observatoire de

Cointe au tout début

du XXème siècle. À droite (toit rougeâtre),

l'abri de la première lunette méridienne livrée

en 1884.

|

|

L'observatoire à la fin des

années 1950. La nouvelle salle méridienne,

commencée avant la guerre, n'a été achevée

qu'en 1946.

|

|

|

|

|

|

La lunette méridienne

sous sa bâche protectrice.

|

|

Le télescope Désiré

et la lunette Célestine à la poursuite de Sirius

dans les années 1970.

|

| |

|

|

|

La lunette

méridienne ci-dessus équipe l'observatoire

depuis 1931. Il est décidé, au cours de cette

décennie, de la pourvoir d'un abri mieux adapté.

En vue des travaux, dès 1937,l'instrument et ses

accessoires sont démontés et stockés dans des

caisses. Pendant l’occupation, quand l’armée

allemande veut s’en accaparer, on fait croire à

l’officier en charge de la procédure qu’une

pièce importante a été détruite lors de

bombardements. La pièce en question est en

réalité dissimulée dans une galerie de

charbonnage.

Le grand télescope a moins de chance, il est

emporté par les nazis pour équiper le mur de

l’Atlantique. Il ne sera remplacé qu’en 1957,

dans le cadre des indemnités pour dommage de

guerre. Longtemps attendu, il sera baptisé

« Désiré ».

|

|

|

|

|

|

En 1909.

|

|

En 2007, en

maintenance conservatoire.

|

Le

site a abrité l’institut d’Astrophysique de

l’université de Liège jusqu’à son déménagement en 2002

dans le campus du Sart-Tilman. C’est la Région wallonne

qui a rachetéle site, fort délabré, pour le rénover et y

héberger ses services de l’archéologie.

Dans le domaine de l'observatoire

de Cointe, sont implantés un planétarium et une

bibliothèque spécialisée. Davantage de renseignements à ce

propos peuvent être obtenus sur le site de la Société

astronomique de Liège.

Hébergée

dans l’observatoire, cette ASBL organise des conférences

et propose de nombreuses activités de vulgarisation. Comme

le grand télescope Désiré et la lunette méridienne sont

restés sur place, elle se donne pour mission de valoriser

ces pièces du patrimoine scientifique liégeois par le

moyen de journées portes ouvertes ou de visites scolaires.

|

La salle

méridienne d'origine, qui a été profondément

modifiée de 1937 à 1946 (compte tenu des

interruptions dues à la guerre) pour devenir

celle que l'on voit ci-contre. La salle

méridienne d'origine, qui a été profondément

modifiée de 1937 à 1946 (compte tenu des

interruptions dues à la guerre) pour devenir

celle que l'on voit ci-contre.

La salle

méridienne en 2013, avec la toiture coulissante

extérieure très dégradée

|

|

|

SÉRIE

5 : la place du Batty.

L'orthographe

ancienne « bati » viendrait du verbe « bâtir », car c'est

là que les documents anciens signalent les premières

constructions.

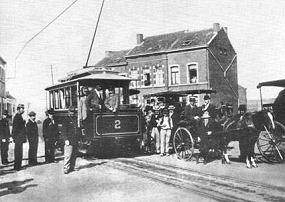

Depuis

1885, l'endroit est relié à la vallée par l'avenue de

l'Observatoire, financée par les propriétaires des

terrains traversés. Dix ans plus tard, cette avenue est

empruntée par les premiers trams électriques qui assurent

la ligne place Sainte-Véronique - place du Batty.

|

|

|

|

|

La place du Batty en

1898, avec le terminus du tram qui vient de

Sainte-Véronique.

|

|

Le bus 20 de Cointe

un peu plus d'un siècle plus tard.

|

|

Au terminus de la place du

Batty les trams font demi-tour grâce à un

système d'aiguillage et un bout de voie de

manœuvre aménagé dans l'avenue de Cointe (accès

au parc privé).

|

|

|

|

|

|

Un tram manœuvrant

place du Batty à l'aube du XXe siècle.

|

|

|

|

Les trolleybus

électriques se substituent aux trams dès 1930 ;

ils seront remplacés en 1971 par les autobus au

gasoil.

|

|

|

|

|

|

Une ronde de

trolleybus dans les

années 1930.

|

|

|

Le

bâtiment marqué d'une flèche rouge, sur les deux vues

ci-dessus, est l'actuel café « Le Kleyer ».

|

|

|

|

|

Le « Kursaal » au

tout début

du XXe siècle.

|

|

Le café « Kleyer » et

sa terrasse en 2007.

|

|

|

|

|

|

Le café du « Point de

vue » au début

du XXe siècle.

|

|

Le complexe du

Chanmurly en 2007.

|

À

côté du café du « Point de vue », est située la laiterie

du « Champ des Oiseaux » (marquée d'une croix sur la photo

ci-dessus). Cette appellation, au tout début du XXe

siècle, désigne la zone boisée où se trouvent aujourd'hui

le Chanmurly, les terrains de tennis et l'école communale.

|

|

|

|

|

La laiterie du «

Champ des Oiseaux » vers 1905.

|

|

Le même endroit en

décembre 2007.

|

|

La place du Batty en 1905.

La place du Batty en 1905.

Les mêmes points de

repère en 2009

|

|

|

SÉRIE

6 : les laiteries.

Au

tout début du XXe siècle, les laiteries sont à la mode

dans les alentours champêtres de Liège, à Embourg,

Kinkempois et aussi à Cointe.

Il

s'agit de lieux chics de consommation et de distraction,

où les familles de la bonne société viennent se restaurer

(la tarte au riz est à l'honneur), jouer au tennis ou

danser...

L'avenue

de la Laiterie, dans le parc privé de Cointe, rappelle

l'existence à cet endroit d'un autre établissement de

genre.

|

|

|

|

|

La laiterie du Parc

vers 1900.

|

|

L'avenue de la

Laiterie en 2007.

|

La

laiterie du Parc, en effet, est une des plus célèbres de

l'époque, avec ses tables de jardin, ses jeux pour

enfants, ses courts de tennis et sa piste de danse

couverte. Au début des années 1930, un orchestre de jazz

attire les jeunes danseurs de toute la région.

SÉRIE

7 : le Chanmurly.

L'appellation

« Chanmurly » désigne aujourd'hui (depuis la fin des

années 1990) tout un complexe de commerces, appartements

et maisons unifamiliales, complexe attenant à la place du

Batty qui a été réaménagée par la même occasion :

Le

site du Chanmurly tire ses origines dans un couvent des

Filles de la Croix, établi là dès 1904.

|

|

|

|

|

Le couvent des Filles

de la Croix

au début du XXe siècle.

|

|

Une partie a été

reconvertie en bureaux (photo de 2007).

|

|

La façade du complexe commercial et résidentiel

actuel cache complètement ce qu'il reste de

l'ancien couvent, mais elle s'en inspire au

niveau des frontons

|

|

À l'origine, le

couvent est partiellement masqué, du côté de

la place du Batty, par divers bâtiments dont

une épicerie, un café et une auberge (dite du

« Champ des Oiseaux »). À l'origine, le

couvent est partiellement masqué, du côté de

la place du Batty, par divers bâtiments dont

une épicerie, un café et une auberge (dite du

« Champ des Oiseaux »).

|

|

|

|

|

|

Le couvent avec une

aile supplémentaire (le pensionnat « Maria

Immaculata ») dans la première moitié du XXe

siècle.

|

|

2007 : ce qu'il reste

de l'édifice après réaménagement du quartier,

restauration et reconversion en bureaux.

|

|

|

|

|

|

Deux jeunes

pensionnaires dans le parc du couvent dans les

années 1910.

|

|

Photo de groupe des

pensionnaires

en 1937.

|

| |

|

|

Après

la Seconde Guerre mondiale, les internes se font plus

rares, et les religieuses manquent de ressources

financières pour entretenir leur pensionnat. Elles

accueillent alors des « enfants du juge »,

et la tradition locale voudrait que l'appellation «

Chanmurly » provienne de la contraction des prénoms

Chantal, Murielle et Lily, assistantes sociales de

l'institution.

Cette

activité sociale se termine en 1977. Les bâtiments vont

rester abandonnés pendant plus de quinze ans. Complètement

délabrés, ils commenceront à être démolis dès 1992, à

l'exception d'une partie du couvent d'origine, dans le

cadre d'un vaste projet de réaménagement de quartier :

l'ensemble commercial et résidentiel du Chanmurly actuel.

SÉRIE

8 : l'Exposition universelle de 1905.

À

l'occasion de cette prestigieuse manifestation, le site

verdoyant de Cointe est choisi pour accueillir les

activités horticoles et sportives. Cliquez ICI

pour accéder à d'autres pages exclusivement réservées à ce

sujet.

SÉRIE

9 : le parc public et la plaine des Sports.

Après

1905, les espaces consacrés à l'Exposition universelle

servent de terrain de manœuvre pour l'armée, avant d'être

aménagés en parc public, avec création d'une vaste zone à

vocation récréative et sportive, comprenant des pistes

d'athlétisme, des courts de tennis, un hall omnisports,

une école maternelle et une plaine de jeux pour enfants...

|

|

La plaine des sports

en 1906 et en 1954

(à l'arrière-plan : le couvent et le pensionnat

des Filles de la Croix.

|

|

|

|

|

|

En 1900, dans le parc

privé, les hommes jouent au tennis en gilet,

casquette et longs pantalons ; les dames en

jupes lourdes et larges chapeaux fleuris.

|

|

La plaine des Sports

et ses courts de tennis en 1962.

|

SÉRIE

10 : l'école communale du boulevard Kleyer.

En

1911, une école communale est créée dans un chalet

provisoire, dans l'ex-pavillon des Eaux et Fôrets de

l'Exposition universelle de 1905 ; elle sera remplacée en

1914 par le bâtiment imposant que l'on connaît de nos

jours.

Cette

réalisation de style néo-mosan est l'oeuvre de

l'architecte Joseph Lousberg, celui-là même qui a conçu le

palais de la Ville de Liège pour l'Exposition de 1905,

dans le parc de la Boverie.

|

|

|

|

|

L'école provisoire de

1911 à 1914.

|

|

L'école communale

Kleyer en 2007.

|

|

|

|

Photo prise en

novembre 2007 depuis le boulevard Kleyer : à

droite, l'école communale ; dans le fond, la

basilique et le monument interallié.

|

SÉRIE

11 : le mémorial interallié et l'église du

Sacré-Cœur.

|

|

Cette photo aérienne,

réalisée en 2006 par GlobalView, nous montre

le mémorial et l'église de Cointe. Dans la

vallée, on aperçoit le chantier de la gare TGV

des Guillemins.

|

Liège,

première ville à avoir résisté à l'invasion allemande en

1914, est choisie en 1925 par la Fédération Internationale

des Anciens Combattants comme lieu d'édification d'un

mémorial interallié.

Le

projet est soumis à concours, et ce sont les plans de

l'architecte anversois Joseph SMOLDEREN qui sont

finalement retenus. Les travaux commencent en septembre

1928.

|

|

|

|

|

Les fondations de la

tour du

monument civil.

|

|

Le coffrage de la

coupole de l'église.

|

Autres

renseignements dans le site du CLHAM

(Centre Liégeois d'Histoire

et d'Archéologie Militaire ASBL, Rue

Saint-Laurent, 77 à 4000 LIÈGE).

|

L'édifice

religieux est béni et consacré au Sacré-Cœur en 1936 (tout

le monde emploie le terme

« basilique » pour désigner cette église, vu probablement

sa taille imposante et sa conception particulière, mais ce

titre ne lui a jamais été attribué officiellement) ; le

monument civil, lui, est inauguré en 1937 en présence du

roi Léopold III.

|

|

|

|

Le mémorial à la fin des

années 1930,

avec à la base des travaux d'aménagement

inachevés.

|

|

La perspective de

cette carte postale

des années 1960 est trompeuse : la tour mesure

75 mètres de haut, l'église 60.

|

Le mémorial endommagé

par les bombardements pendant la Seconde

Guerre mondiale

Restauré dans le courant

des années 1960, le site est ajourd'hui dédié

aujourd’hui aux combattants, résistants et

déportés des deux guerres.

|

|

|

Le

site du mémorial est ouvert au public à certaines

occasions, lors des Journées du Patrimoine par exemple.

Des ascenseurs permettent aux visiteurs d’atteindre le

sommet de la tour et de découvrir un superbe panorama de

la ville et de ses environs.

|

|

|

|

|

Le mémorial de Cointe

vu vers 1950 des voies ferrées menant à la gare

des Guillemins.

|

|

Le mémorial vu du

chantier de la future gare TGV des Guillemins.

|

La

tour du mémorial en 2007, en cours de restauration :

SÉRIE 12 : le

double tunnel autoroutier sous Cointe.

La

colline de Cointe est également connue par le double

tunnel qui la traverse pour assurer la liaison

autoroutière E40-E25.

|

|

|

La

descente autoroutière A602 à l'approche du

tunnel.

|

|

|

|

La

descente autoroutière au début des années 1970,

avec la bretelle accédant au Laveu (1). Pendant

plus de dix ans, la future liaison avec la E25

va rester inachevée (2). Tremplin dans le vide,

ce tronçon sera surnommé la « piste de

ski ».

|

| |

|

|

|

Dès le milieu des

années 1980, des expropriations et démolitions

massives affectent la rue des Éburons (1),

l’avenue de l’Observatoire (2) et la rue

Mandeville (3). La « piste de ski »

est prolongée en direction du futur tunnel sous

Cointe.

|

|

|

|

|

|

Le bas de l'avenue de

l'Observatoire avant les expropriations de 1984.

|

|

En 2009.

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Le chantier du tunnel

en 1988, avec la « piste de ski »

qu'on va bientôt prolonger (1), les immeubles de

l'avenue de l'Observatoire en cours de

destruction (2) et les travaux de consolidement

de la tête de tunnel.

|

|

L'endroit marqué 3

sur la photo ci-contre, en 2008 et dans l'autre

sens. Il s'agit de l'entrée du tunnel quand on

descend par l'A602 ou qu'on y accède par

l'avenue de l'Observatoire.

|

| |

|

|